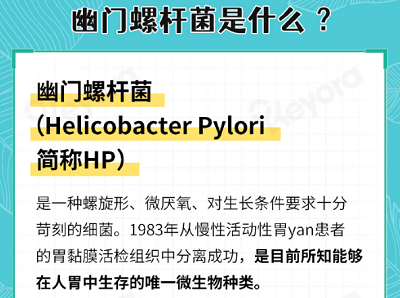

什么是幽门螺旋杆菌?

幽门螺旋杆菌(Helicobacter pylori,简称H. pylori)是一种革兰氏阴性、螺旋形的细菌,广泛存在于人类胃部和十二指肠中。这种细菌在胃酸环境中能够生存,并且是目前唯一已知能够在胃内长期定植的微生物。

定义与结构

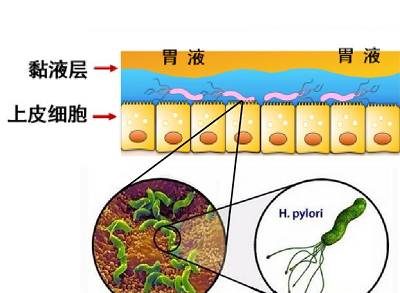

幽门螺旋杆菌是一种单极、多鞭毛、末端钝圆、弯曲的细菌,通常呈螺旋形或U形。它的长度约为2至4微米,宽度为0.5至1微米。这种细菌对生长条件要求十分苛刻,需要微需氧环境才能生长,最佳生长条件是氧气含量2%至5%,二氧化碳含量5%至10%。幽门螺旋杆菌的基因组大小约为1.7MBp,包含1587个基因。

发现与分类

1982年,澳大利亚学者Warren和Marshall首次从胃黏膜中分离出幽门螺旋杆菌,并通过实验确定了其与胃溃疡之间的关系。这一发现彻底改变了医学界对胃部疾病的认知,并使Warren和Marshall获得了2005年诺贝尔生理学或医学奖。

生理特性

幽门螺旋杆菌能够在胃酸环境中生存,这得益于其分泌的尿素酶,该酶能够将尿素分解为氨和二氧化碳,从而中和胃酸。此外,幽门螺旋杆菌还具有黏液酶,能够液化胃黏膜上的黏液层,使其更容易附着在胃壁上。

幽门螺旋杆菌感染,胃酸增多是重 …

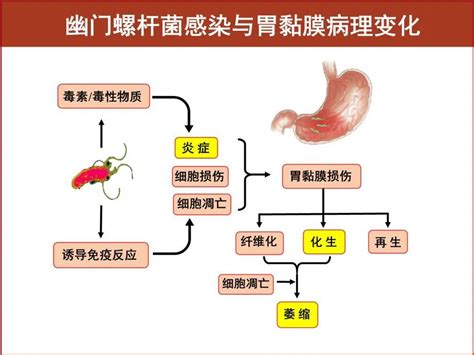

病理作用

幽门螺旋杆菌感染是慢性胃炎、消化性溃疡、胃黏膜相关淋巴组织(MALT)淋巴瘤和胃癌的主要致病因素。感染后,细菌会引发宿主的免疫反应,导致胃黏膜的炎症和损伤。长期感染可能导致慢性萎缩性胃炎、肠化生等病变,增加患胃癌的风险。

超全面解读,关于幽门螺杆菌,看这一篇文章就够了

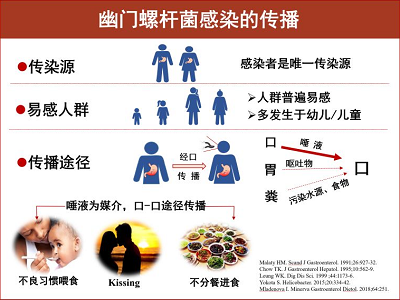

感染途径与流行病学

幽门螺旋杆菌主要通过口-口或粪-口途径传播,通常在儿童期获得感染,并可能终身携带。感染率在全球范围内较高,特别是在发展中国家或地区,感染率可达50%以上。在中国,幽门螺旋杆菌的感染率约为56%。

诊断与治疗

诊断幽门螺旋杆菌感染通常采用非侵入性方法,如尿素呼气试验和粪便抗原检测。治疗通常采用抗生素联合质子泵抑制剂的方案,但由于耐药性问题,治疗成功率有所下降。近年来,研究者也在探索新的治疗方法和疫苗。

预防措施

预防幽门螺旋杆菌感染的有效措施包括推行公筷制、分餐制以及餐具消毒。此外,改善卫生条件和饮食习惯也有助于降低感染风险。

其他相关疾病

除了胃部疾病,幽门螺旋杆菌还与多种其他疾病相关,如缺铁性贫血、特发性血小板减少性紫癜、阿尔茨海默病等。因此,了解和控制幽门螺旋杆菌感染对于公共卫生具有重要意义。

结论

幽门螺旋杆菌是一种复杂且具有重要临床意义的细菌。其独特的生理特性和致病机制使其成为医学研究的重要对象。通过有效的诊断和治疗手段,可以显著降低由幽门螺旋杆菌引起的胃部疾病的发生率和相关并发症。同时,加强公共卫生措施和预防策略也是控制幽门螺旋杆菌传播的关键。